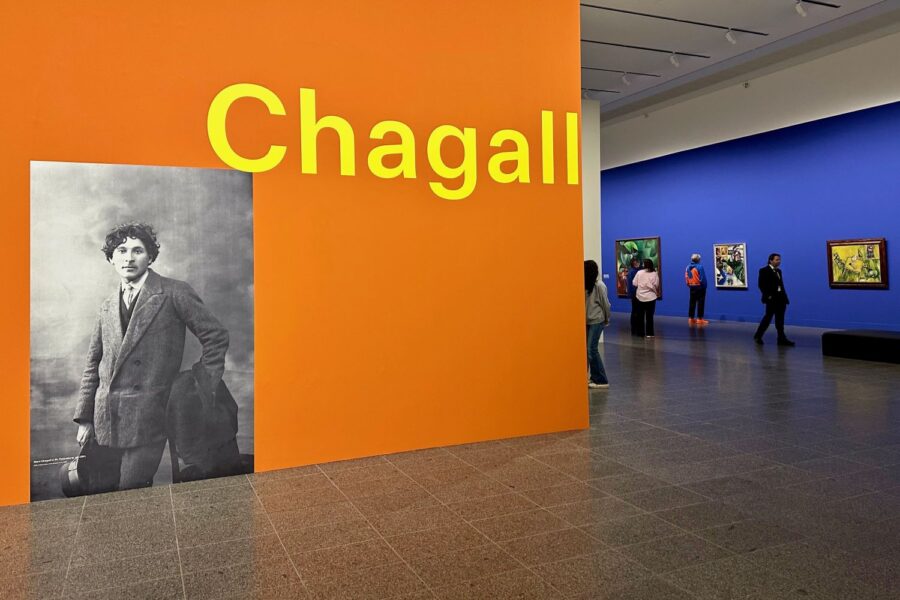

Der Zauberer von Witebsk: Chagall im K20 Düsseldorf

Von Zeit zu Zeit sieht man die Alten gern. Sogar Direktorin Susanne Gaensheimer, dem feministischen und außereuropäischen Geist verbunden, feiert einmal im Jahr eine anerkannte Berühmtheit der Klassischen Moderne. Mit Chagall sorgt sie jetzt für den Düsseldorfer Publikumshit der Saison. In Kooperation mit der Wiener Albertina präsentiert die Kunstsammlung NRW am Grabbeplatz 120 Meisterwerke des Zauberers von Witebsk. Betörend, wie erwartet. Und dazu gibt es überraschende Aspekte. Eine grandiose Schau!

Genau hinsehen: Junge Besucher betrachten den 1910 gemalten „Sabbat“ aus dem Frühwerk Marc Chagalls. Foto: bikö

Selbst Kunstmuffel haben ihre Vorstellung von Marc Chagall (1887-1985): Das ist der mit den schwebenden Liebespaaren, bunten Tieren, himmlischen Blumen und dem Geiger auf dem Dach! Seine Bilder hängen als Poster in den Dielen, wurden millionenfach nachgedruckt und als Muster von Schals und Tragetaschen vermarktet (der Museumsshop hat dazu einiges zu bieten). Wenige Künstler sind so populär. Chagall malte eine verträumte Welt in herrlichen Farben, die man in der Ausstellung wiederfindet. Doch die erfahrene Kuratorin Susanne Meyer-Büser (die auch Soutine und Mondrian betreute) zeigt außerdem das Unbekanntere: „die dunkle Seite des Künstlers“.

Stürzen oder Fliegen? Rätselhaft bleibt Chagalls „Heiliger Droschkenkutscher“ von 1911/12. Foto: bikö

Im Schatten

So wunderbar sein Blau auch leuchten mag, so zauberhaft sein Schtetl Witebsk in manchen Traummotiven wirkt, Marc, eigentlich Moishe Chagall kam nicht aus der puren Glückseligkeit. Er war das älteste von neun Kindern einer bescheidenen Krämerfamilie im zaristischen Russland, wo der Antisemitismus gesellschaftsfähig war. Um in St. Petersburg seinem Talent in Privatschulen zu folgen, brauchte der Junge Sondergenehmigungen und Scheinjobs. Aus grauer Nacht lächelt er 1909 auf einem „Selbstbildnis mit Pinseln“, das Werner Schmalenbach, der Gründungsdirektor der Landesgalerie, frühzeitig anschaffte. Er wusste die Schatten zu schätzen.

Auch das Neue Testament war immer wieder ein Thema für den jüdischen Maler Chagall: Die große Kreuzigungsszene „Golgatha“ entstand 1912. Foto: bikö

Zur gleichen Zeit wie Chagalls berührendes Selbstporträt entstehen auch andere düstere Bilder, wie „Der Tod“. Ein Leichnam liegt da zwischen Leuchtern auf der Straße, die gerade gefegt wird, während eine Frau wehklagend die Arme hochwirft. Blumentöpfe sind umgefallen, ein Mann steckt zwischen zwei Häusern fest. Auf dem Dach gegenüber unter einem gelblichen Himmel sitzt allerdings ein Geiger und schickt ein stummes Lied über die Szene. Wie eine Verheißung.

Durchblick: Eine Bank steht zwischen den frühen Chagall-Bildern „Das brennende Haus“ (1913, links) und „Der Regen“ (1911). Foto: bikö

Pariser Leben

Bald schon findet Chagall seinen Weg. Ein Mäzen ermöglicht ihm um 1910/11 (man weiß es nicht genau) die Reise nach Paris, der Sehnsuchtsmetropole aller Künstler des neuen Jahrhunderts. „Paris! Für mich gab es kein schöneres Wort“, so wird er zitiert. Trotz sprachlicher Schwierigkeiten findet der junge Mann mit den schönen Kinderaugen schnell Anschluss in avantgardistischen Kreisen. Und fantasiert malend vom heimischen Witebsk. „Russland, den Eseln und den Anderen“ widmet er 1911 ein Bild (aus der Sammlung des Centre Pompidou), auf dem eine rosa Kuh ein grünes Männlein säugt und eine Gestalt mit abgetrenntem Kopf über die Synagoge fliegt.

Berühmtes Bild der Liebe: das „Doppelporträt mit Weinglas“ (1917/18) zeigt Marc Chagall mit seiner ersten Ehefrau Bella. Foto: bikö

Der deutsche Galerist Herwarth Walden ist begeistert und zeigt das Bild in Berlin – Vorspiel für eine erfolgreiche Ausstellung Chagalls mit 40 Gemälden im April 1914. Die Karriere nimmt Fahrt auf. Doch der Erste Weltkrieg bricht aus. Und Chagall, zu Besuch in Witebsk, kann acht Jahre lang nicht in den Westen zurückkehren. Immerhin heiratet er seine Braut Bella, eine Juwelierstochter aus Witebsk. Er feiert die große Liebe mit einem berühmten, fast zweieinhalb Meter hohen „Doppelporträt mit Weinglas“ (1917/18), auf dem ein lachender Marc von seiner starken Ehefrau auf den Schultern getragen wird.

Alles schwebt bei Chagall, auch „Das Dorf“ von 1925 (rechts) und „Das Liebespaar“ unter Blumen von 1937. Foto: bikö

Glückliche Zeit

Die beiden bekommen eine Tochter, Ida, und Chagall begeistert sich zunächst für die Revolution und die neuen Verhältnisse, bis man seine Kunst für unbrauchbar erklärt. 1922 darf er endlich ausreisen, und obgleich die Berliner Inflation seine Verkaufserlöse verschlungen hat, sind, so die Kuratorin, „die 20er-Jahre seine glücklichste Zeit“. Zurück in Paris lässt er auf einer Gouache den „Papierdrachen“ fliegen, und ein Mann wird davon in die Luft gezogen. Und während ein Clown in einer Dorfszene in der Gosse liegt, belächelt von einem rosa Zicklein, fliegt ein „Hahn-Mann“ mit Gockelkopf über die Dächer des nächtlichen Witebsk.

Eine Reihe kleiner, eher artiger Porträts und Landschaften entstanden, als Chagall während des Ersten Weltkriegs im heimischen Witebsk war. Foto: bikö

Chagall braucht keinen Boden unter den Füßen. Wie im Schlaf sind die Figuren schwerelos. Das heißt natürlich auch: Sie haben keinen Halt. Wie die Gewissheiten der Zeit. 1933 zeigt das Kunstmuseum Basel eine große Chagall-Retrospektive – und die Nazis diffamieren ihn in der Propaganda-Schau „Kulturbolschewistische Bilder“. Der Rabbi auf Chagalls Gemälde „Einsamkeit“ schwebt nicht, sondern hockt traurig da, neben einer weißen Kuh und einer abgelegten Geige. Ein Engel am Himmel wendet sich ab.

Zum Niederknien: ein Bewunderer vor einem Foto, das Chagall um 1942 im New Yorker Exil zeigt. Rechts an der Wand: „Sonne und Mimosen“ von 1949. Foto: bikö

Späte Liebe

Frankreich bietet nicht lange Zuflucht. Zum Glück ist es kein Problem für den längst berühmten Chagall, 1941 nach New York zu fliehen, wo er willkommen ist. Der plötzliche Tod seiner Bella lähmt ihn 1944 für Monate. Doch Marc Chagall ist noch lange nicht am Ende. In der Haushälterin Virginia findet er 1945 eine neue Gefährtin. „Die Lichter der Hochzeit“, so ein blaues Bild aus demselben Jahr, leuchten wieder. Mit Virginia bekommt Chagall einen Sohn, David, und kehrt 1948 nach Frankreich zurück. Obgleich seine Gestalten über „Paris zwischen zwei Ufern“ geistern, findet Chagall seine endgültige Heimat im südfranzösischen Vence, wo sich auch Picasso und Matisse wohl fühlen.

Virginia geht, die Russin Valentina „Vava“ wird Chagalls späte Liebe. Er heiratet sie 1952 und lässt eine anmutige Trapezkünstlerin im „Blauen Zirkus“ kopfüber schweben, zwischen grünem Pferd und blauem Fisch. Ein Vogel balanciert auf ihrem Bein, eine winzige Mondsichel spielt Violine. Man kann sich nicht sattsehen in Chagalls wunderbaren Bildwelten. Dabei wusste er immer um das Leid und malt in den 1960er-Jahren den „Krieg“ mit Feuer, Toten, fliehenden Figuren und einem Gekreuzigten. Doch das Glück setzt sich durch. 1972 legt Chagall eine kleine „Schlafende“ unter einen Blumenstrauß. Da hat er noch 13 Jahre zu leben und zu arbeiten. Mit 97 stirbt Marc Chagall im März 1985 – nach einem Tag im Atelier.

Von Amerika zurück nach Paris (von links): Chagalls „Brautpaar mit Hahn“ (1939-1947), „Die Seinebrücken“ (1954), „Champ de Mars“ (1955). Foto: bikö

Was, wann und wo?

Die große Ausstellung „Chagall“ ist bis zum 10. August im K20 am Grabbeplatz zu sehen. Die Eröffnung bei freiem Eintritt ist am Freitagabend, 14. März, 19 bis 22 Uhr. Öffnungszeiten danach: Di.-So. 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre frei. Ein Audioguide, gesprochen von dem Schauspieler Aaron Altaras („Die Zweiflers“), kann kostenlos downgeloadet werden. Freien Eintritt für alle gibt es jeden 1. Mittwochabend im Monat, 18 bis 22 Uhr. Der prächtige Katalog aus dem Prestel Verlag kostet 39,90 Euro. Informationen, Tickets und Begleitprogramm unter www.kunstsammlung.de