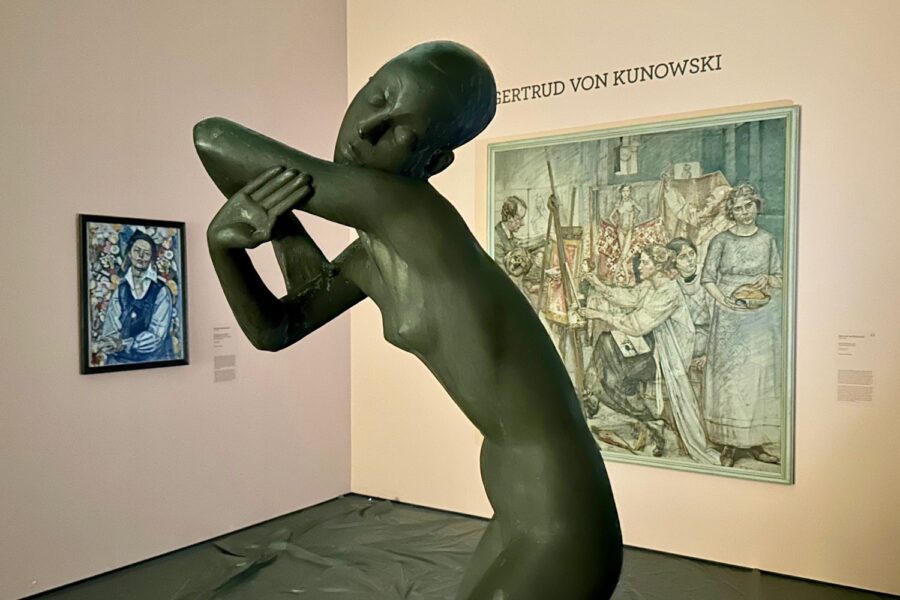

Sichtbar gemacht: Malerinnen der Düsseldorfer Kunstgeschichte

Künstlerinnen von heute haben gute Chancen: Sie werden gesehen, gezeigt, gefördert. Das war nicht immer so. Bis weit in die Moderne hinein bemühte sich die Kunstgeschichtsschreibung, Frauen zu ignorieren. Die Verachtung der männlichen Experten für die Kunst der Frauen hatte Tradition. „Außer einigen schlechten Malern fand ich noch schlechtere Malerinnen in der Akademie vor, die ich von nun an von dem Unterricht ausschloss“, erzählte der geheiligte Direktor Wilhelm von Schadow über seinen Amtsantritt 1827. Dabei gab es seinerzeit in Düsseldorf mindestens 500 ernsthaft arbeitende Künstlerinnen. Ihr Loblied wird nun endlich gesungen. Die Ausstellung „Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter“ am Ehrenhof ist eine Offenbarung und eine große Freude.

Im Aufbau: Im Raum mit Bildern von Paula Monjé und Julia Schily-Koppers wurde bis kurz vor der Eröffnung noch gearbeitet. Foto: bikö

Seit Jahren forscht Kathrin DuBois, Leiterin der Abteilung Malerei bis 1900, an dem Thema, das fürs Haus selbst ein bisschen peinlich ist. Denn die 1913 gegründeten Städtischen Kunstsammlungen zu Düsseldorf verschlossen ebenfalls die Augen vor weiblichem Können. In den ersten Jahrzehnten bis 1933 kaufte das neue Museum gerade mal sechs Gemälde von Frauen. Das „aktive Vergessen“, so DuBois, wurde fortgesetzt. Auch nach dem Nazi-Spuk wurde es nicht viel besser. Die Helden der Moderne waren Männer. Erst seit den 2000er-Jahren bemüht man sich, Lücken in der Sammlung aufzufüllen, und hat im Kunsthandel verkannte Schätze gefunden wie Paula Monjés „Dame in historischen Kostüm“ (1878), die bei einem kleinen Auktionshaus beschädigt auf der Heizung lag.

Ehre den Frauen! Kathrin DuBois hat die vergessene Geschichte einstiger Düsseldorfer Künstlerinnen ans Licht geholt. Das Bild zeigt ein Porträt der Stilllebenexpertin Catharina Treu, 1771 von ihr selbst und ihrem Bruder Johann Nicolaus Treu gemalt. Foto: bikö

Fluch der Ehe

Jetzt schimmert sie, frisch restauriert, im Fensterlicht vor Butzenscheiben, an Vermeer erinnernd, aber hoch erhobenen Hauptes, selbstbewusst. Eine Person, mit der zu rechnen ist. Ganz nebenbei bemerkt man, mit welcher Delikatesse die Tracht gemalt ist, das Plissee des Rocks, der rote Samt der Ärmel. Viele Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts schufen nicht nur Bilder voller Charakter, ihre Technik war meisterhaft. Obgleich die Akademie alle Frauen bis nach dem Ersten Weltkrieg ausschloss, galt Düsseldorf doch auch als Anziehungspunkt für weibliche Talente. Viele Professoren unterrichteten privat, es gab Ausstellungsmöglichkeiten, und vom Ruf der Düsseldorfer Malerschule profitierten letztlich auch die Frauen – so lange sie nicht vom Biedersinn in die Rolle der häuslichen Gattin gedrängt wurden.

Durchblick: 31 Künstlerinnen mit etwa 170 Werken werden im Düsseldorfer Kunstpalast gezeigt und der Vergessenheit entrissen. Foto: bikö

„Adieu, la Peinture“, leb wohl, Malerei, schrieb Adeline Jaeger 1837 traurig unter eine von ihr selbst gezeichnete Kopie eines Porträts, das ihr Schwager, der Düsseldorfer Maler Adolph Schroedter, von ihr gemalt hatte. Anders als ihre Schwester Alwine bekam Adeline keinen kunstsinnigen Ehemann. Sie wurde mit einem Pastor verheiratet, der ihr ein Lied schrieb mit dem munteren Untertitel: „als sie die Malerateliers mit dem Brautgemache vertauschte“. Bis heute spürt man den Stich im Leben dieser jungen Frau. Selbst im 18. Jahrhundert hatte es für begabte Frauen teilweise besser ausgesehen. Die äußerst erfolgreiche Stillebenmalerin Catharina Treu, 1771 von ihrem Bruder porträtiert, wurde 1776 sogar Professorin an der damals noch kurfürstlichen Düsseldorfer Akademie.

Männerbastion

Mit einem Bild voller Frieden reagierte Elisabeth Jerichau-Baumann auf den Deutsch-Dänischen Krieg: Der „Verwundete dänische Soldat“ (1865) wurde von der Dänischen Nationalgalerie angekauft – und jetzt ausgeliehen. Foto: bikö

Es sollte ganze 200 Jahre dauern, bis mit Karin Götz alias Rissa 1975 wieder eine Frau einen Lehrstuhl für Malerei an der Akademie bekam. Männerbastion! Aber starke Frauen haben sich in ihrer Zeit trotz widrigster Umstände durchgesetzt. Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881), Mutter von neun Kindern, verkaufte ihre Bilder in ganz Europa, auch an den Höfen. Sie hatte sich privat in Düsseldorf ausbilden lassen, holte sich Inspirationen in Rom, zog nach Dänemark, managte auch noch ihren Ehemann, einen Bildhauer, und schrieb später: „Jede neue Schwierigkeit war mir ein neuer Ansporn.“

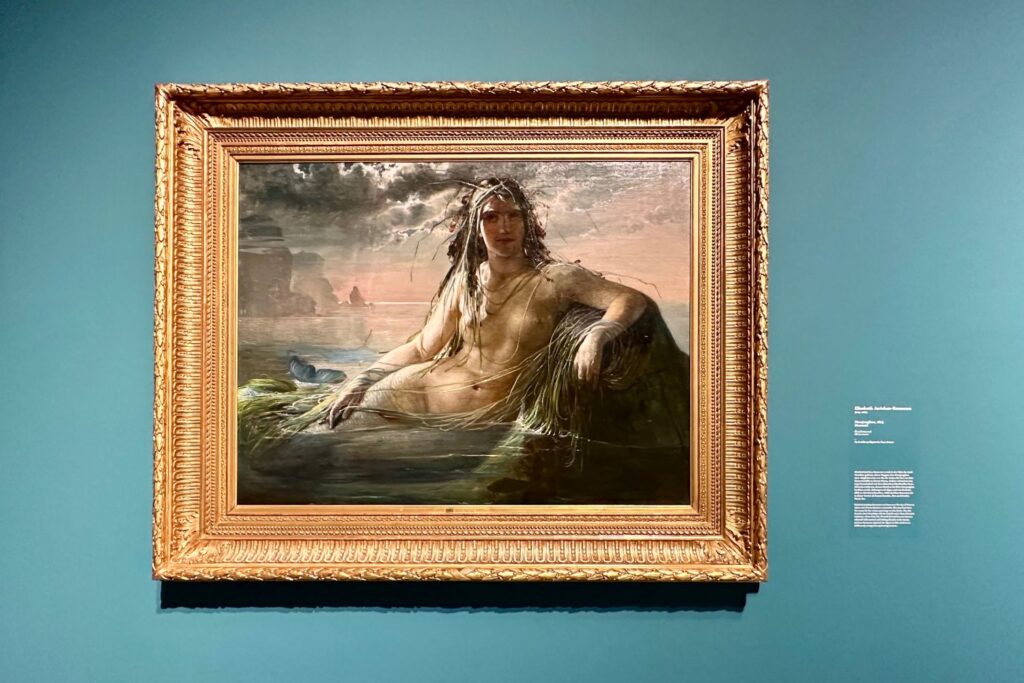

Verführerisch: die lebensgroße „Meerjungfrau“ von Elisabeth Jerichau-Baumann (1873). Foto: bikö

Ein ganzer Raum ist ihr gewidmet, und es macht einfach Spaß, diese Vielseitigkeit in Öl zu sehen: feine Porträts, rasante Italienerinnen zur Belebung stiller Wohnzimmer, eine markante „Ägyptische Fellachin mit ihrem Baby“ (und durchscheinendem Gewand), die lockende „Meerjungfrau“, düstere „Walküren“ und das überaus sensible Bildnis eines „Verwundeten dänischen Soldaten“, der von seiner engelsgleichen Frau gepflegt wird. Da wusste eine Künstlerin, was die Kundschaft wollte.

Zeitenwandel

Zu düster, um impressionistisch zu sein: Die Finnin Fanny Churberg experimentierte vor 1880 mit einem neuen, expressiven Stil. Foto: bikö

Mit den skandinavischen Kunstszenen gab es offenbar einen regen Austausch. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen einige Malerinnen aus dem Norden nach Düsseldorf, darunter die Schwedin Amalia Lindegren, die für sich eine exquisite „Aktstudie“ malte (1853) und für den Markt einen fröhlichen „Sonntagabend in einem Bauernhaus“ mit tanzenden Kindern (1860). Bemerkenswert auch das Selbstporträt mit ziemlich kurzem, wild gelocktem Haar der Norwegerin Mathilde Dietrichson (1865) und deren detailreiches, humorvolles Bild ihres Mannes Lorentz, eines Kunsthistorikers, in seinem chaotischen Arbeitszimmer (1893).

Bilder einer Berühmtheit: Gabriele Münter (1877-1892) hatte vor dem „Blauen Reiter“ kurz in Düsseldorf studiert und fand den Unterricht „enttäuschend öde“. Foto: bikö

Die Finnin Fanny Churberg verlor die Geduld mit der akademischen Malweise. Einige impulsiv getupfte Landschaftsstudien aus den späten 1870er-Jahren weisen schon auf expressive Ausdrucksformen hin, die erst noch entwickelt werden mussten. Was unglaublich gut bis in die Neue Welt verkauft wurde, waren die altmeisterlich ausgeführten, blumig-fruchtigen Stillleben von Emilie Preyer (1849-1930). Moderne Tendenzen ließen in Düsseldorf auf sich warten. Gabriele Münter, Mitbegründerin der legendären „Blauen Reiter“, hatte 1897/98 hier studiert und fand den Unterricht „enttäuschend öde“, „noch ganz vom Geschmack der Nachromantik beherrscht“. Auch würde in Düsseldorf „der künstlerische Ehrgeiz eines Mädchens … von keinem Menschen ernst genommen.“ Das hat sich zum Glück gründlich geändert.

Was, wann und wo?

„Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter“: ab 25. September bis 1. Februar 2026 im Kunstpalast Düsseldorf, Ehrenhof 4-5. Geöffnet Di.-So. 11 bis 18 Uhr, Do. bis 21 Uhr. Ticket: 16 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 haben freien Eintritt. Der Katalog mit 208 Seiten, 160 farbigen Abbildungen und allen Forschungsergebnissen, herausgegeben von Kathrin DuBois, ist im Hirmer Verlag erschienen und kostet im Museumsshop vor Ort reduzierte 39 Euro. www.kunstpalast.de